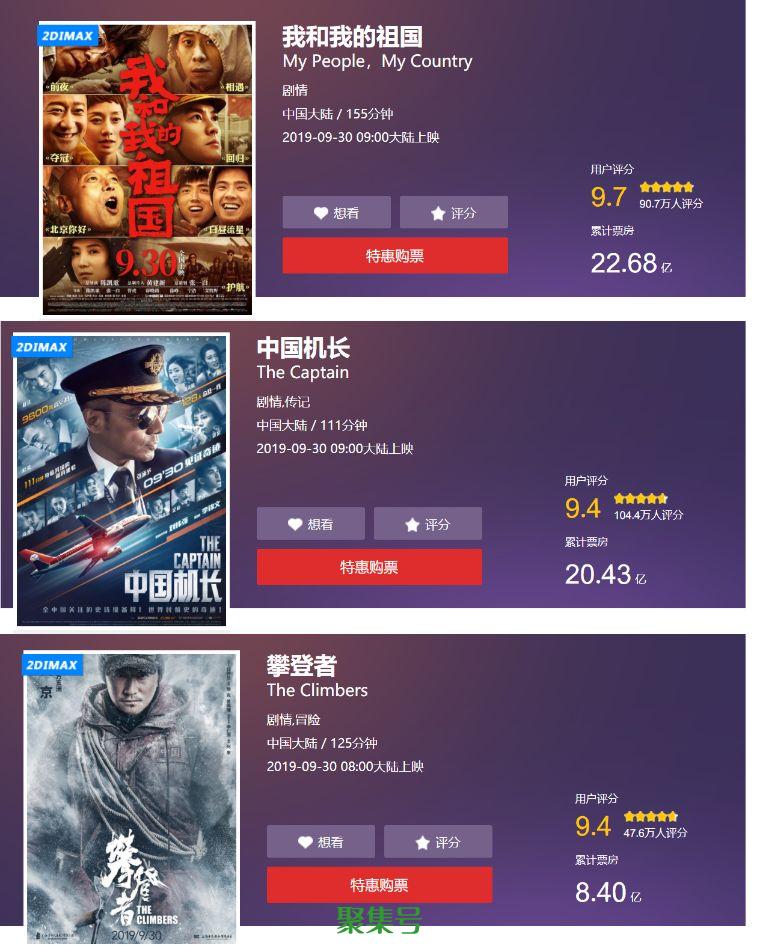

今年国庆档的三部主旋律电影可谓非常红火,上映一周,共斩获近50亿票房,成绩非常亮眼。

这三部剧中,《中国机长》表现得尤为突出,演员阵容比不上《我和我的祖国》,营销上也远远落后于一年前就已经在做宣传的《攀登者》,但它无论是票房还是口碑上,一直稳稳占据第二的宝座。

虽然剧中有不少的糟点,比如硬加进一些尬聊撩妹的场景,还有一些煽情的画面,但瑕不掩瑜,片子整体上还是不错的。

我当时去看的时候,影院基本是爆满,而且还有很多是带着几岁的孩子去观看,真是全家出动了。

不过这部片子没什么年龄限制,老少皆宜,旁边3岁多的小孩子也被紧张的情节吸引得鸦雀无声。

影片中最令人震撼的当属飞机驾驶舱爆窗后,机长的冷静应对,最终将飞机平安降落。

整个故事是由真实事件改编而来,这也是《中国机长》能取得成功的关键——真实而又足够贴近大众。

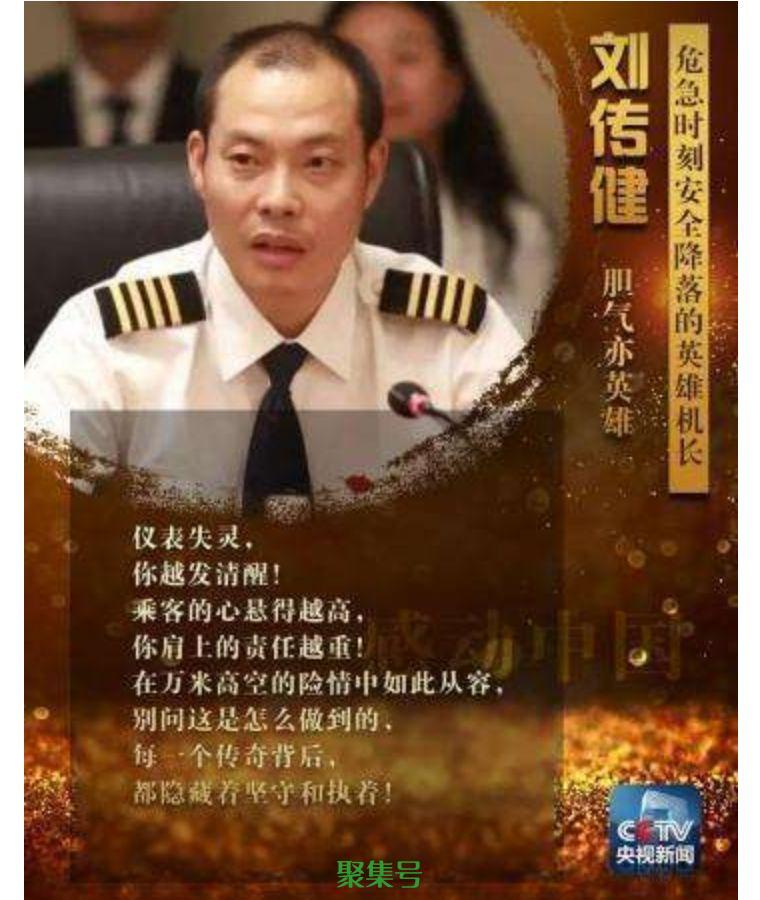

电影背后的故事大家都知道了,飞机能平安降落离不开机组人员的共同努力,以及各部门的通力合作,但最大的功臣当之无愧是属于机长刘传健。

要是没有他在飞机自动模式受损后及时切换手动操作,并在极端环境下,靠着过硬的心理、身体素质和飞行技术让飞机保持平稳运行,那后果将不堪设想。

刘传健凭什么造就了人类民航史上的奇迹?我想好好来谈谈这个人。

1972年11月,刘传健出生在重庆市陶家镇的一个普通家庭,他有两个姐姐,从小对飞行感兴趣的他,一直梦想着有一天能当上飞行员。

19岁那年,经过连续两年考试,刘传健正式进入空军第二飞行学院学习。

众所周知,空军飞行学员的招收条件十分严格,学员们无不是千里挑一。而且,从学员到真正的飞行员,还将面临末位淘汰机制,淘汰率高达70%。

为了实现翱翔蓝天的梦想,刘传健对自己极其严苛,训练从不偷懒,对学习更是一丝不苟,这让他养成了一刻都不放松的习惯。

当时,刘传健在部队开的都是老式轰炸机,没有升温空调,更没有自动驾驶,低温训练是家常便饭。

为了更好的适应训练环境,刘传健经常顶着北方早晨零下二三十摄氏度的严寒,身着短裤背心,每天跑上万米。

在这种挑战生理极限的训练中,刘传健经常暗示自己“再坚持一下”,他说:“我的意志力就是这样锻炼出来的。”

经过努力,刘传健不仅从学员晋升为飞行教官,还获得过三等功奖励,直到2006年才转业到四川航空。

转到民航之后,刘传健依然保持对自己100%的严格要求,把每一次飞行都当作最后一次来认真对待。

他的床头一直摆着本厚厚的《飞行机组操作手册》,每天睡前都要翻看。

就算当了机长,就算开飞机近30年,刘传健依然不让自己有丝毫的懈怠,每次降落之后,他都会习惯性的自我检查,查漏补缺。

正是在空军的训练经历,以及对自己的严格要求,才让刘传健拥有了过人的身体素质以及一流的操作能力;才让他在面临史无前例的危险境地时果断处置,创造了奇迹。

通过刘传健的过往经历,我们可以看到,就算没有2018年的“514事件”,他也将是一个成功的机长——严格律己,将安全放于首位。

事件的发生,只是让这种成功扩大了而已。

由此,我们能得出这样一个公式:

这两者是相辅相成的,只有你真心喜欢做的事,才会像刘传健那样扛住辛苦的训练,每天翻看枯燥无味的大部头,并且还能数十年如一日坚持下去。

那么,是不是只要我们每一个人都按照公式那样去做,就一定能取得成功呢?

虽然无法保证百分之百实现,但起码你的成功率会大大提升。

但为什么这个世界上很多人还是成功不了?

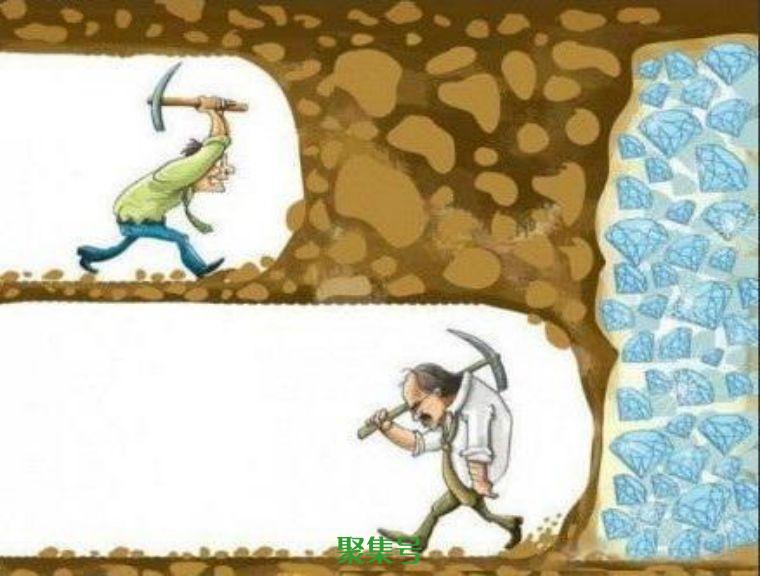

那是因为我们许多时候并不知道自己真心喜欢的事是什么,以及你有过短暂努力的经历,但依然没有卵用,于是草率放弃。

如何解决这些问题呢?我们接着往下看。

爱迪生曾说:"天才是1%的灵感加99%的汗水,但那1%的灵感最重要,甚至比99%的汗水更重要。"

这句话说明了天赋的重要性。

你不要以为自己长相普通、智商一般,就老觉得自己没啥特长,其实我们每个人都有各自的天赋。

天赋分为显性和隐性两种:

我们都听过格拉德威尔提出的“一万小时天才定律”,那人们为什么能坚持一万小时呢?

靠打鸡血,天天对着镜子高喊我可以吗?还是靠意志力硬抗,把坚持写上100遍,贴满整个屋子?

显然不是。

就像刘传健一样,穿着大裤衩在低温天气晨跑,别人以为他在艰苦奋斗,实际他是乐在其中。

而这个天赋就是你擅长的事,也就是你喜欢的事。

再具体点说,你回想一下自己的过去,看看有没有一些事,是你愿意不厌其烦的一直做下去的?有没有什么事你做不到完美,你就无法忍受的?

比如为了做出一张完美的广告图,你不惜熬夜来回改个上百遍?为了把家收拾干净整齐,你愿意将休息时间全挪在一起?为了能做好一个菜,你可以翻遍美食资料,在厨房一待就是半天……

那么,这些让你不厌其烦的地方、追求完美的地方、无法忍受的地方就是你的天赋所在,也就是上帝留给你的人生密码。

有些人说,我就喜欢打游戏,喜欢到处玩啊,怎么办?

没关系,你真喜欢打游戏的话可以成为职业玩家,收入也不低,喜欢旅游也可以做旅行创业,

关键的一点就是把你的这些天赋不要再单纯的当成一个兴趣随便玩玩,而是要商业化,有计划有步骤去精耕细作,最终做到靠此生存下去。

那如何做呢?分三步走:

比如你喜欢唱歌,将来想成为一名歌手,那你就要想清楚,你要唱什么样的歌,流行还是民俗?你的歌声是为了给别人带来力量?治愈?还是愉悦?

比如你喜欢画画,那你要画哪种类型,插画、动漫还是国画?你画画的主题又是什么?

想得越具体越好,找到你兴趣爱好所能带来的意义,这样才能真正打动人心,才能形成自己的独特风格,才能找到需要你的用户。

从兴趣爱好到行业里的大咖,你需要学习的东西还有很多,而最快速的学习方式就是获取前人总结的经验。

比如你喜欢写作,你不能闷着头自顾自的写,这样你只能在原地打转,很难有进步,你需要去看相关领域的著作,还可以参加一些专业的培训课程。

要知道,你所擅长的技能,在这个领域里一定已经有人总结了非常多成熟的体系供你学习,这些知识能让你少走很多弯路,减少无用的练习,帮助你更加快速的达到专业水准。

心急吃不了热豆腐,大成功是由一个个小成功积累而来的。把你的人生目标按时间和阶段分解成一个个小目标。

当你不断攻克这些小目标的时候,就会获得连续不断的正向反馈,让你知道自己做的事是正确的,是有意义的,还可以得到一些奖励,持续的激励你不断前进。

而这些稳定的获得感、成就感和不确定的意外惊喜叠加起来,就会让你“上瘾”,此时你就不会觉得这个过程是艰苦的,而是会享受其中。

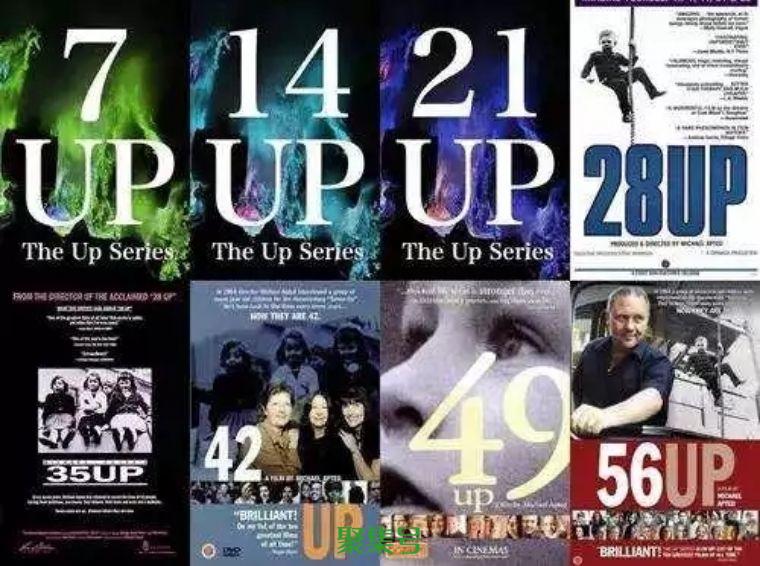

有一个很火的纪录片叫《人生七年》,是由英国BBC电视台从1964年开始制作的,记录了14个7岁的孩子每过7年的变化。

这些孩子来自英国不同的阶层,有上流社会的精英,也有普通人家,还有孤儿院里的孩子,到目前为止,已经历时50多年,但依旧还没有结束。

导演迈克尔·艾普特想通过这部纪录片,试图去回答这样一些问题:

“你出身的阶层,是否决定了你的未来?阶级固化是否真的存在?”

随着时间的推移,答案渐渐浮出水面。

现实很残酷,阶级固化确实存在,那些来自上流社会精英家庭的孩子,顺理成章的从贵族学校毕业并进入常春籐大学,然后当学者做律师,过着优越的上流社会生活。

而中产阶层和底层的孩子,也基本延续了父母辈类似的生活,富人的孩子依然是富人,穷人的孩子还是穷人。

只有一个人意外的打破了壁垒,那就是一位叫尼克的孩子,从偏远地区的小学一路上到了牛津,后来当了物理教授。

尼克和我们大多数人一样,没有富裕的家庭,也没有中大奖的好运气,他靠的是什么完成的逆袭呢?

那就是他从小对物理的狂热和对自己理想的坚持!

尼克7岁那年就梦想着要探索月亮的奥秘,这个梦想推动着他更努力的去学习物理知识,并最终帮助他在21岁那年考入牛津物理系,之后他带着推动核物理发展的梦想移民到美国。

虽然他的天赋没有支撑他再更进一步,最终只成为了大学物理教授,但他其实已经完成了阶级的穿越。

尼克的经历与刘传健极其相似,那就是找到自己的兴趣所在,然后狠狠的在上面发力。

所以,真正改变我们人生的不是傻傻的埋头努力,而是去找出你的天赋,然后职业化,不断去锤炼技能,在“沉迷”之中实现长久的坚持,那么你就能取得真正的成功,甚至是寒门的逆袭!

我想,这也是在观看《中国机长》这部电影之后,能给我们带来的最实际收获。