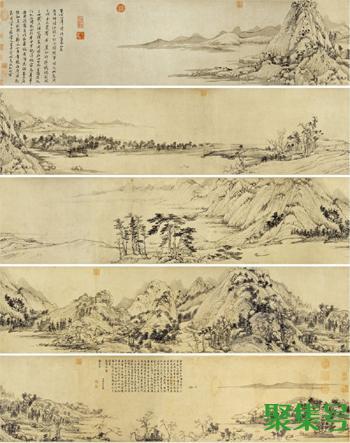

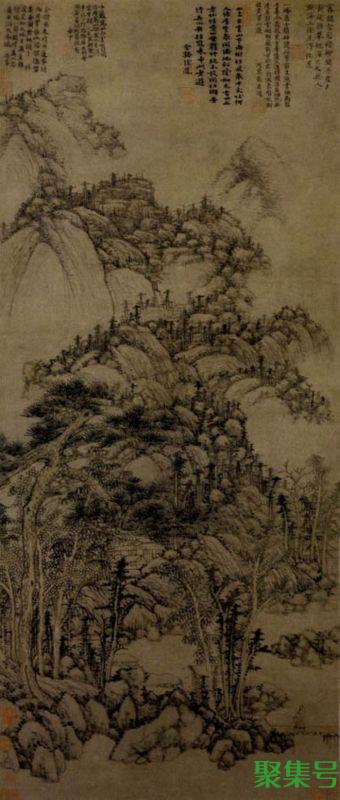

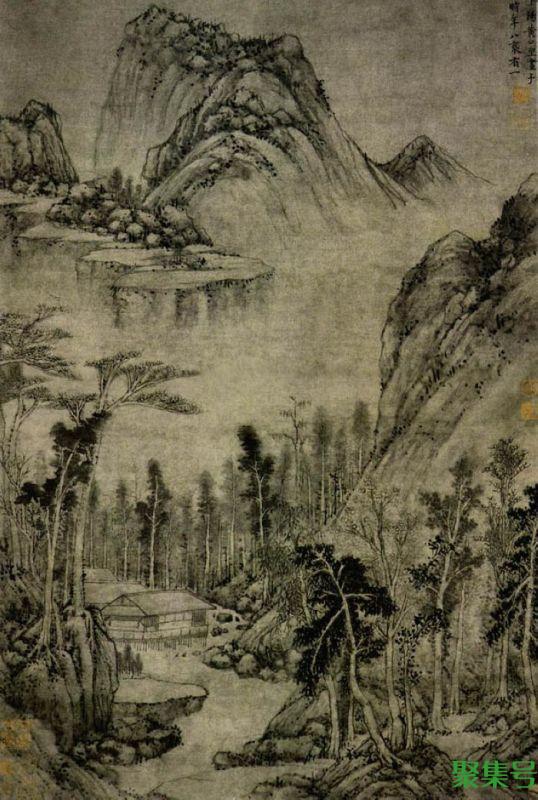

富春山居图

《富春山居图》,纵33厘米,横636.9厘米,纸本,水墨。始画于至正七年(1347),于至正十年完成。此图历经千年,为世人留下诸多感人故事。据载,清初时收藏此画的收藏家吴问卿在弥留之际欲将其火殉,被其侄从火中抢出,独装裱,人称“剩山图”,现为浙江省博物馆收藏。另外一大段则一直深藏于清宫中,后被运往台湾。诸多年来,两岸画家和有识之士多方努力,希望有朝一日能够“破镜重圆”,重新拼合此画。

黄公望是元代画坛宗师、“元四家”之首黄公望晚年的杰作,也是中国古代水墨山水画的巅峰之笔,在中国传统山水画中所取得的艺术成就,可谓空前绝后,历代莫及。

这卷名画在此后的数百年间流传有绪,历尽沧桑。从画上题跋看。此画最初是为无用禅师所作。一百多年后的明成化年间,为著名画家沈周所得。至明万历年间,又归大书画家董其昌所有。但不久就转手为宜兴吴之矩所藏。吴又传给其子吴洪裕。吴洪裕特意在家中建富春轩藏之。吴洪裕爱此画若宝,临终之际,竟想仿唐太宗以《兰亭序》殉葬之例,嘱人将此画投入火中,焚以为殉。幸得其侄子吴子文眼明手快,以另一卷画易之,将《富春山居图》从火中抢出,才免遭“火殉”。但画的前段已烧去寸许,从此分为长短两段。此后烧毁处较完整的一段单独装裱,人称《剩山图》,现为浙江省博物馆所收藏。画的前段(短段)名为“剩山图”,最后到了画家吴湖帆的手里。当时在浙博供职的沙孟海得此消息,心情颇不平静。

他想,这件国宝在民间辗转流传,因受条件限制,保存不易,只有国家收藏,才是万全之策。于是数次去上海与吴湖帆商洽。晓以大义。吴得此名画,本无意转让。但沙先生并不灰心,仍不断往来沪杭之间,又请出钱镜塘、谢椎柳等名家从中周旋。吴湖帆被沙老的至诚之心感动,终于同意割爱。后半段则一直深藏于清宫中,后被运往台湾。后几百年来,此书一分为二,未再重合。

许多年来,两岸书家和有心之士多方努力,希望有朝一日能‘破镜重圆’重新拼合此画。画的后段(长段)从吴家流散后,曾经历多人收藏,于清乾隆十一年流人清宫。有意思的是,号称风雅的乾隆皇帝居然不识宝,认定它是赝品,而对另一卷他人临摹的《富春山居图》大加赏赞,又是题跋又是钤印。但也幸而如此,那卷真迹倒借此得以“全壁”,后在解放前夕运往台湾,归台北故宫博物院收藏。

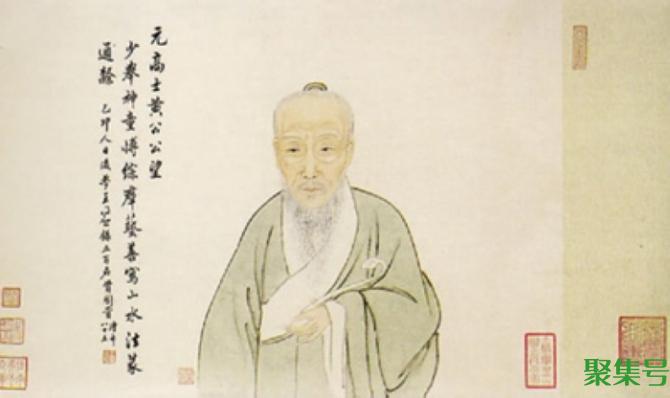

黄公望,中国元代画家,书法家,元四家之一。

本姓陆,名坚,平江常熟人氏;后过继永嘉黄氏为义子,

因改姓名,字子久,号一峰,后入 “全真教”,又叫大痴道人等。

《富春山居图》

家住常熟子游巷,由于幼年父母双亡,家庭贫困,

十岁左右的时候,就给寓居在虞山小山头的浙江永嘉人黄乐为养子。

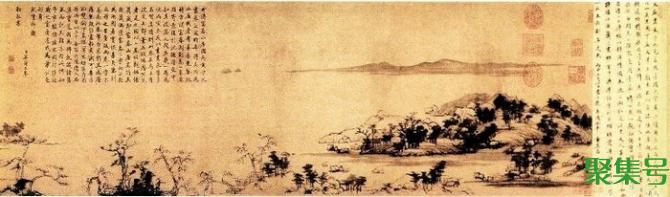

《富春山居图》(首段 剩山居)

据传说,当时黄乐年已九十岁,看到他是一个聪明伶俐的孩子,喜出望外地说:

“黄公望子久矣!”从此,陆坚便改姓换名为黄公望,字子久。

他的《山居图》虽自题落款为“大痴道人平阳黄公望”,但叶落归根,其墓位于常熟西门外虞山脚下。

《九峰雪霁图》

工书法,善诗词、散曲,颇有成就,50岁后始画山水,

师法赵孟頫、董源、巨然、荆浩、关仝、李成等,晚年大变其法,自成一家。

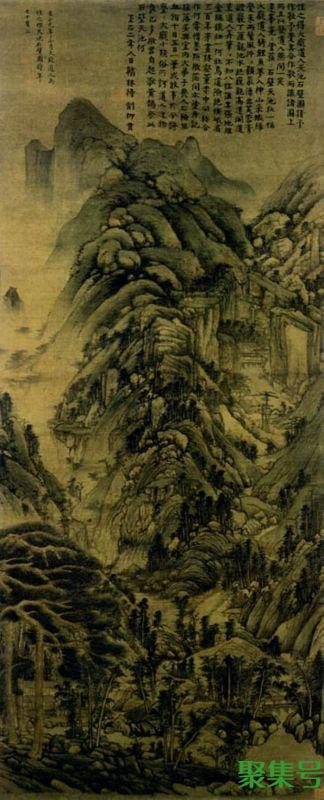

《丹崖玉树图》

其画注重师法造化,常携带纸笔描绘虞山、三泖、九峰、富春江等地的自然胜景。

其画注重师法造化,常携带纸笔描绘虞山、三泖、九峰、富春江等地的自然胜景。

以书法中的草籀笔法入画,有水墨、浅绛两种面貌,笔墨简远逸迈,风格苍劲高旷,气势雄秀。

黄公望的绘画在元末明清及近代影响极大,画史将他与吴镇、倪瓒、王蒙合称元四家。

著《山水诀》,阐述画理、画法及布局、意境等。

《水阁清幽图》

有《富春山居图》、《九峰雪霁图》、《丹崖玉树图》、《天池石壁图》、

有《富春山居图》、《九峰雪霁图》、《丹崖玉树图》、《天池石壁图》、

《溪山雨意图》、《剡溪访戴图》、《富春大岭图》等传世。

黄公望的山水画,很多创作于70岁以后,在富春江畔创作的《富春山居图》,

长636.9厘米,高33厘米,用水墨技法描绘中国南方富春江一带的秋天景色。

《天池石壁图》

画面表现出秀润淡雅的风貌,气度不凡,后人称之为“画中之兰亭”。

此图在清代初年为吴正志所得,吴传其子吴洪浴,洪浴爱之如命,临死前曾令家人将其殉之于火,

幸被侄子吴真度从火中抢出,但已被烧成两段,因而被后人称之为《剩山图》。

《快雪时晴图》

真本得到后,反被定为伪品,成为画史上一大笑柄。

现在,此图的主要部分藏于台北故宫博物院,余者藏于浙江博物馆。

《古木秋色卷》